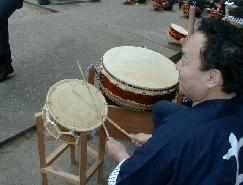

| 倭多里道の会の富山さんは(宮城県亘理町住在)で創作太鼓の指導に当たり、宮城県を 中心として傅播八幡井紐雀踊り保存会のすずめ踊りの指導にも活躍しております。 会の名前は「仙台八幡神社」の保存会の皆様です。すすめ踊りは、仙台市の青葉祭りや 動く七夕まつりでも、数多くのグループ団体で伝統の普及が根付きました。 由来・概要 仙台のすずめ踊りは、慶長8年(1603)、仙台城移徒式(新築移転の儀式) の宴席で、泉州・堺(現在の大阪府堺市)から釆ていた石工たちが、即興で披露した踊 りにはじまるといわれています。 |

|

| 目の不自由などとは言えない名演奏は、南米そのものでした。 |

|

| 篠笛の独奏競演は亘理の山に響きわたります。 |